金陵葫芦张,深巷里的匠心!

2024年11月25日

金陵葫芦张

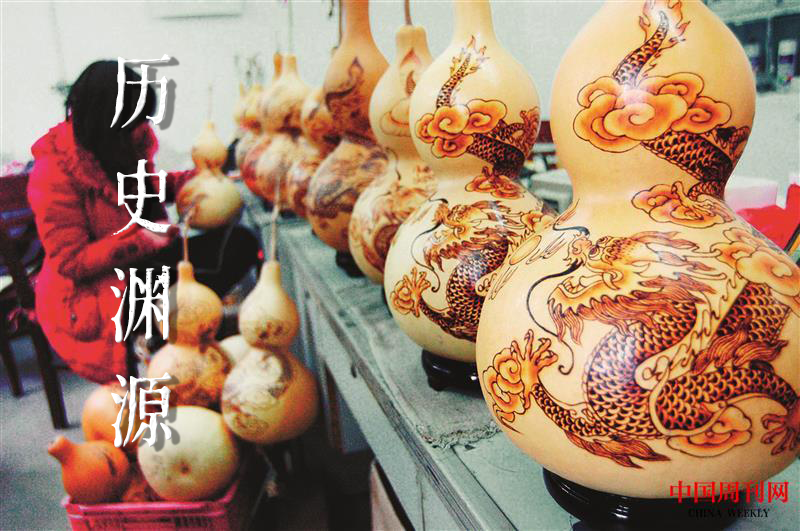

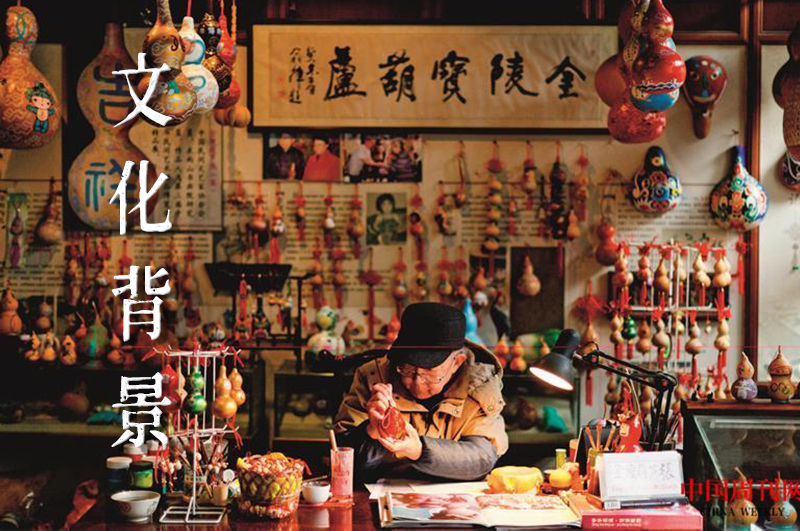

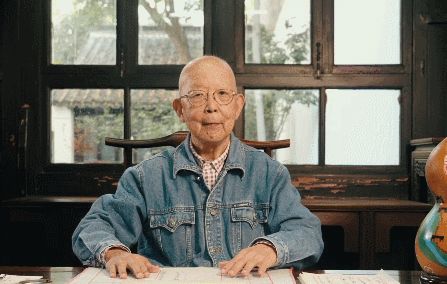

甘家大院的巷子迂回曲折,走进”金陵工巧”的第一进,千奇百怪、大大小小的葫芦即刻映入眼帘。在这里,有一位每日与葫芦们相处的老人,他叫张苗,是土生土长的浦口人,市级非物质文化遗产传承人,人称“金陵葫芦张"。 古人云:玩物丧志,可张老却在玩儿中开辟了一道富有金陵色彩的风景线,创作了一个个精美的手绘葫芦,看过的人无不叹服。 葫芦画的缘起“葫芦”谐音“福禄”,是中国的吉祥物。葫芦画起源于中古,见诸记载于宋代,清朝康熙乾隆年间曾非常兴盛,后来渐渐没落,没能在中国民间艺术中形成独立、稳定的门类。 张老从小就喜爱文学和民间艺术,小时候看母亲会在葫芦上画画,心里就埋下了种子。 后来由于各种原因,没能使得种子发芽,一直到五十多岁,有一天突发奇想问母亲是怎么画葫芦的?母亲随即就说“拿葫芦来!” 就这一句话,启动了他做葫芦画的开关。念头一旦生根发芽,就一发不可收拾,张老开始了葫芦画的学习和探索过程。 在上世纪90年代的江浦很难找到葫芦,张老到海门向传统艺人讨到了19颗葫芦种子,决定自己回江浦自己种。19颗种子带回来以后,播撒于田野。种了三年葫芦,总共收获了100多个差不多大小的,果实并不能叫人满意。 再之后,市场上渐渐有北方葫芦运过来,买葫芦就不犯愁了。