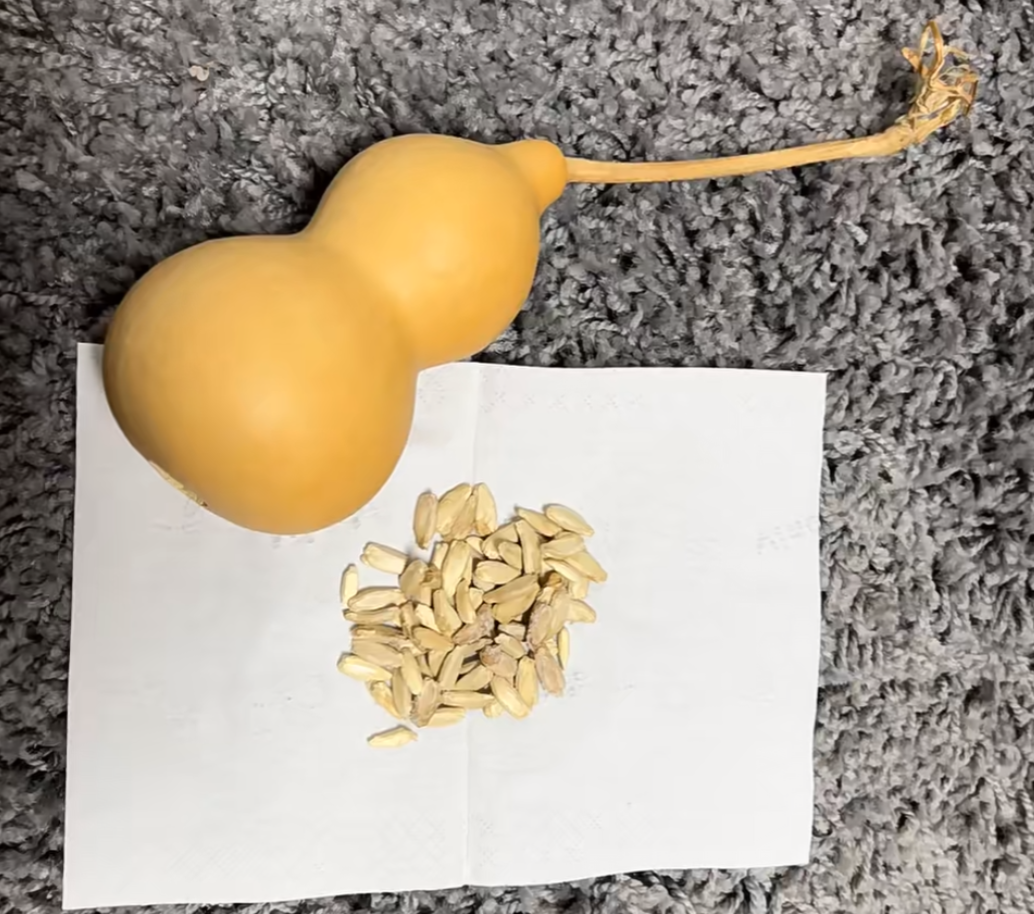

新石器时代,葫芦作为容器和工具被广泛使用,当时的人类社会处于较为原始的阶段,人们的生产生活方式较为简单,对于自然材料的依赖程度较高。

葫芦因其天然的形状和结构,具有一定的容量,并且质地相对轻盈,便于携带和使用,所以被广泛地用作容器来存放物品,如采集的果实、种子等,或作为工具辅助日常生活,如舀水等,从而在这一时期兴盛起来.

汉代

,葫芦种植技术得到发展和推广,其加工利用也更为广泛,如葫芦籽被用于制作灯油.

汉代社会相对稳定,农业生产技术不断进步,人们对农作物的种植和利用有了更深入的探索。张骞出使西域带回了更多的农作物品种和先进的农业技术,促进了包括葫芦在内的农业生产的发展. 同时,随着经济的发展和人们生活水平的提高,对于生活资料的需求也不断增加,葫芦除了作为容器外,其籽可制作灯油的功能也被充分发掘利用,进一步推动了葫芦在这一时期的兴盛

宋代,葫芦加工成工艺品开始出现,如简单的雕刻等.

此时社会经济繁荣,商业发达,城市兴起,市民阶层壮大,人们对于文化艺术和精神生活的需求不断增加。在这种社会背景下,手工艺行业蓬勃发展,葫芦因其独特的形状和寓意,成为了手艺人进行雕刻创作的良好载体,葫芦雕刻工艺品开始出现,开启了葫芦从实用物品向艺术品转变的先河.

明清时期,葫芦文化达到了一个高峰,葫芦的种植、加工技艺更加成熟多样,出现了许多葫芦制作的生活艺术用具和创意作品,如茶具、鼻烟壶、工艺台灯等,并且与剪纸、面塑等工艺相结合.

明清时期是中国封建社会的后期,社会经济继续发展,文化艺术更加繁荣。这一时期,京杭大运河漕运发达,促进了南北文化和经济的交流,东昌府区等地区凭借运河的便利交通,使得雕刻葫芦等葫芦工艺品成为运河两岸农家生产的重要商品,并远销各地.

同时,人们对于生活品质和审美情趣的追求也越来越高,葫芦艺人通过勒、扎、挽、范制等技术,让葫芦长出形态各异的造型,制作出各种精美的生活艺术用具和创意作品,满足了人们对于个性化、艺术化生活用品的需求.

清朝康熙年间

兴盛表现:葫芦画艺术得到了极大的发展,宫廷和民间都对葫芦画有着较高的关注度和喜爱度.

康熙皇帝喜爱葫芦艺术,他的推崇使得宫廷艺师们纷纷投入到葫芦画的创作中,从而推动了葫芦画艺术在宫廷中的发展和传播。

在宫廷文化的影响下,民间也兴起了一股葫芦画创作的热潮,葫芦画的制作技艺不断提高,题材也更加丰富多样,不仅有传统的花鸟鱼虫、人物故事,还有山水风景等,成为了当时人们喜爱的一种艺术形式.